Die Erdtemperatur steigt, das globale Wasservorkommen sinkt. Ein ernsthaftes Problem, wenn man bedenkt, dass unser aller Leben vom Wasser abhängig ist. Dabei kann jeder Einzelne von uns täglich etwas dafür tun, um die lebenswichtige Ressource zu schützen. Was das heißt und welche alltäglichen Produkte besonders wasserintensiv sind, darum geht’s in diesem Artikel.

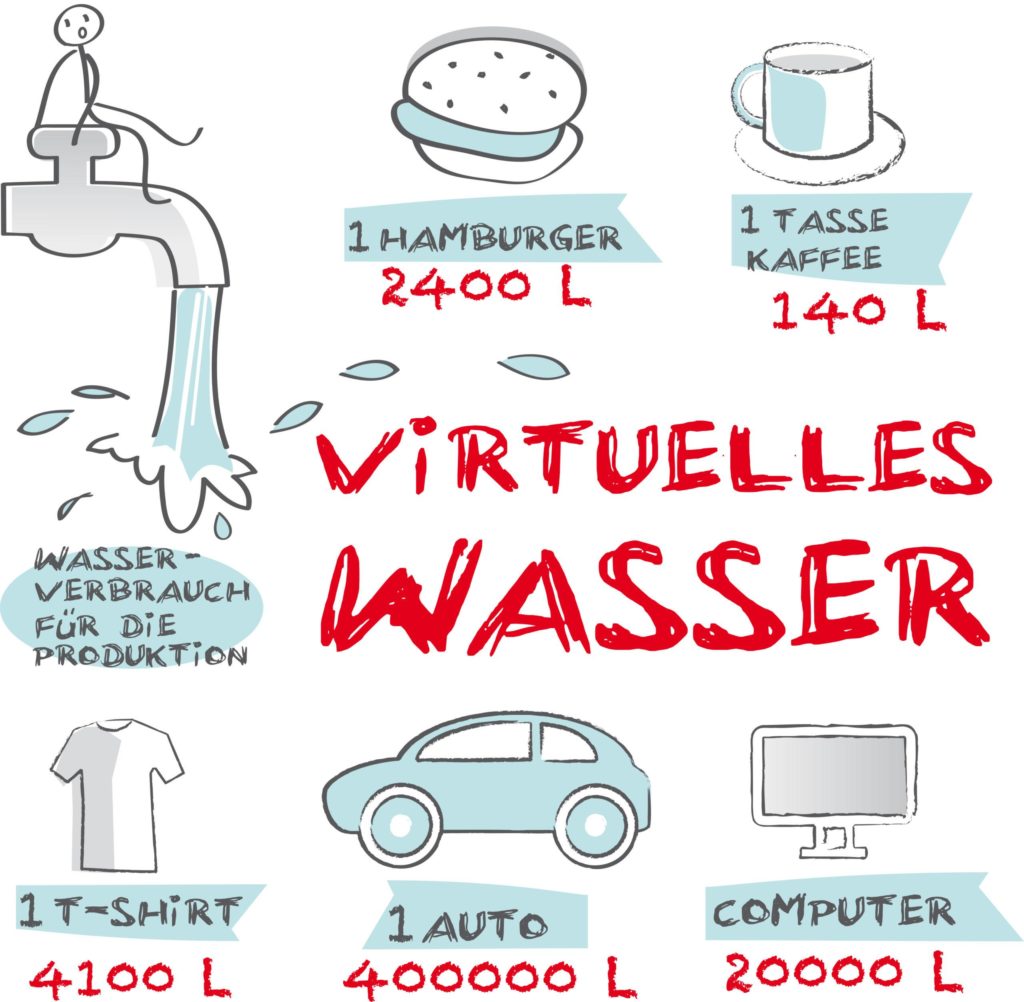

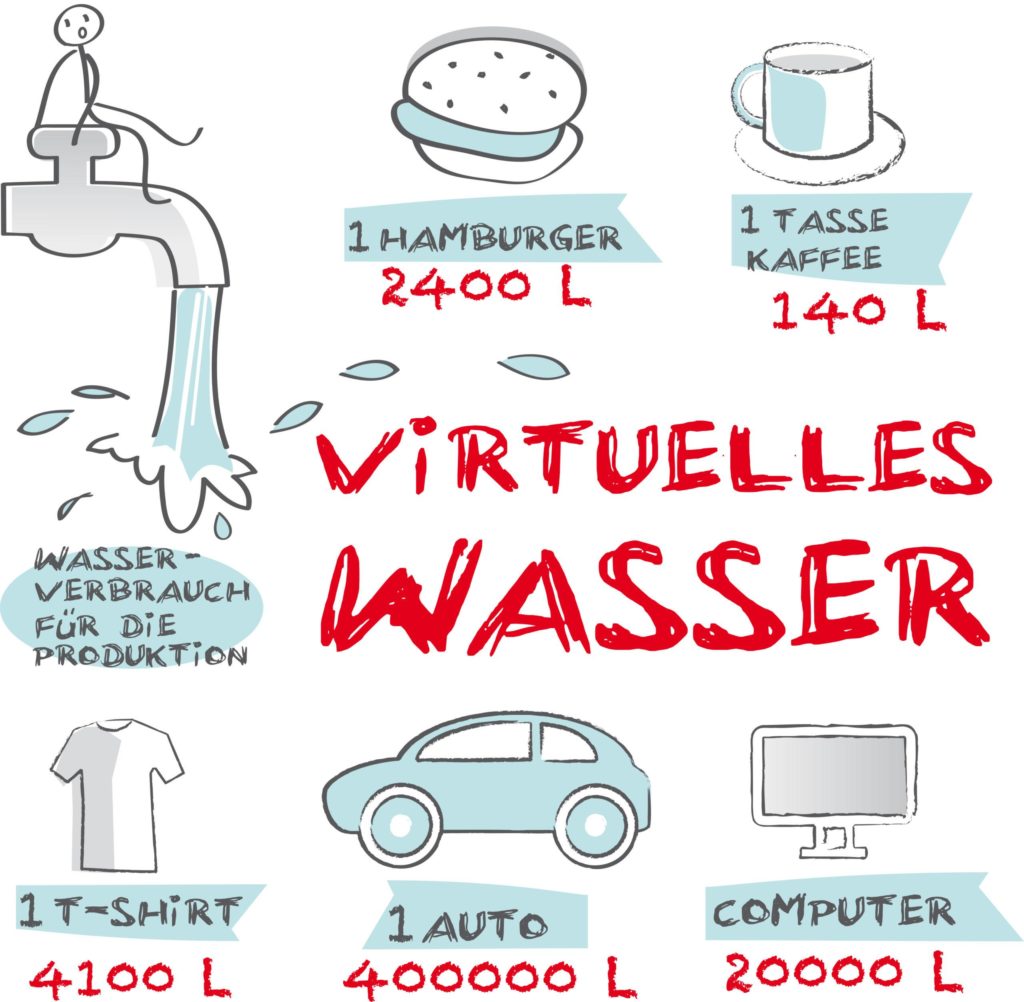

Obwohl zwei Drittel der Erde aus Wasser bestehen, sind davon nur knapp 0,4% nutzbares Süßwasser. Menschen, Tiere und Pflanzen müssen sich dieses Wasser teilen. Wasser ist unser Lebenselixier und wir Menschen nutzen täglich Wasser für ganz grundlegende, für uns in Deutschland selbstverständliche Handlungen: fürs Trinken, Duschen, Spülen oder den Toilettengang. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs: hinzu kommt nämlich noch das Wasser, das wir gar nicht erst sehen. Gemeint ist damit Wasser, das in Produkten und Lebensmitteln steckt, die wir jeden Tag konsumieren, sogenanntes virtuelles Wasser. Denn die Produktion vieler Konsumgüter verschlingt Unmengen von Wasser, ohne dass wir einmal den Wasserhahn aufdrehen.

Das allermeiste Wasser, das wir täglich verbrauchen, ist für uns nicht sichtbar. Foto: Trueffelpix

Wie viel Wasser verbraucht eine Person in Deutschland?

Direkt verbraucht eine Person in Deutschland aktuell am Tag ungefähr 120 Liter „sichtbares“ Wasser. Zählt man aber das indirekt genutzte, virtuelle Wasser dazu, sind es durchschnittlich 4.000 bis 5.300 Liter pro Kopf und Tag. Das sind knapp 25 gefüllte Badewannen. Der persönliche Wasserverbrauch hängt natürlich stark von dem individuellen Konsum ab. Dafür spielen vor allem der Konsum von Nahrungsmitteln, aber auch der von Kleidung und Technik eine wichtige Rolle.

Der Verbrauch von Wasser hängt bei den meisten Produkten von verschiedenen Faktoren ab: Zum Beispiel verbraucht allein der Anbau der Baumwollmenge, die für ein einziges T-Shirt benötigt wird, 2.700 Liter Wasser. Die gepflückte Baumwolle muss dann aber noch zahlreiche Male gewaschen werden. Auch die Farbproduktion verbraucht Wasser. So kann für die Produktion eines T-Shirts am Ende schnell einmal mehr als 4000 Liter Wasser benötigt werden. Besonders hoch ist der Wasser-Verbrauch bei zahlreichen unserer Lebensmittel: Hinter einem Kilo Rindfleisch stehen durchschnittlich rund 15.500 Liter virtuelles Wasser, hinter einem Glas Milch mit 200 ml rund 200 Liter virtuelles Wasser.

Spitzenreiter bei den Nahrungsmitteln sind zwei Genussmittel, die für viele von uns zum Alltag gehören: Schokolade und Kaffee.

Jedoch führen tierische Produkte die Liste beim Wasserverbrauch nicht einmal an. Für die Produktion von einem Kilo Kakaobohnen werden im weltweiten Durchschnitt bei intensivem Plantagenanbau rund 27.000 Liter Wasser benötigt, für ein Kilo Röstkaffee rund 21.000 Liter. Herunter gerechnet sind das etwa 140 Liter virtuelles Wasser für eine Tasse Kaffee. Ein bewusster Umgang mit Genussmitteln schont also nicht nur unsere Gesundheit, sondern zugleich auch die Wasserressourcen unseres Planeten.

So viel Wasser steckt in den Produkten

Eine Tasse Kaffee

140 Liter Wasser

1 Kilo Weizen

1.300 Liter Wasser

Ein Blatt Papier (80g)

10 Liter Wasser

Ein Blatt recyceltes Altpapier

1,6 Liter

Baumwoll-Jeans

ca. 11.000 Liter Wasser

1 Kilo Rindfleisch

16.000 Liter Wasser

1 Kilo Tomaten

110 Liter Wasser

Ein Smartphone

13.000 Liter Wasser

Grünes, blaues und graues Wasser

Den Verbrauch von Wasser nennt man auch Wasserfußabdruck. Ähnlich wie beim ökologischen Fußabdruck, bei dem der individuelle Co2-Verbrauch angegeben wird, gibt der Wasserfußabdruck die Menge an Wasser an, die jeder von uns – aber auch jedes Produkt – verbraucht. Dieser Wasserfußabdruck wird unterteilt in verschiedene Arten von Wasser:

genutztes Regenwasser aus dem natürlichen Wasserkreislauf, das im Boden gespeichert wird

genutztes Wasser aus Flüssen, Seen oder dem Grundwasser

Die Menge an Wasser, die benötigt wird, um durch Schadstoffe verschmutztes Wasser zu reinigen

Internes und externes Wasser

Beim Wasserfußabdruck kann außerdem noch zwischen Wasser aus dem Aus- und Wasser aus dem Inland differenziert werden. Internes Wasser bezeichnet die Nutzung deutscher Wasservorkommen für Produktion, Haushalte und den eigenen Konsum sowie den Export von Produkten ins Ausland. Deutschlands interner Wasserverbrauch liegt bei 60 Mrd. m³ pro Jahr.

Externes Wasser bezeichnet die verwendeten Wasserressourcen aus anderen Ländern, um Konsumgüter zu importieren oder Rohstoffe weiter zu verarbeiten und wiederum zu exportieren. Deutschlands externer Wasserverbrauch liegt bei 67 Mrd. m³ pro Jahr.

Wasserverbrauch im Ländervergleich

Deutschland

1.545 m³ Wasser pro Kopf/Jahr (1.545.000 Liter)

USA

2.483 m³ Wasser pro Kopf/Jahr (2.483.000 Liter)

Indien

980 m³ Wasser pro Kopf/Jahr (980.000 Liter)

China

700 m³ Wasser pro Kopf/Jahr (700.000 Liter)

weltweiter Durchschnitt

1.240 m³ Wasser pro Kopf/Jahr (1.240.000 Liter)

Das Problem bei virtuellem Wasser

Das meiste verwendete Wasser wird nicht wirklich – also nur virtuell – verbraucht und gelangt später wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurück. Tatsächlich bleibt so die verfügbare Süßwassermenge ungefähr konstant – doch die Entwicklung der letzten Jahre ist ein Grund zur Sorge. Denn viele exportierte Waren werden in Entwicklungsländern hergestellt. Das dafür verbrauchte Wasser wird besonders in trockenen Gebieten dem Grundwasservorkommen entnommen. So werden viele Grundwasserreserven aufgebraucht und es fehlt besonders der heimischen Landwirtschaft und den Menschen vor Ort an trinkbarem Süßwasser. Doch gerade diese Länder bauen häufig die wasserintensivsten Produkte – beispielweise Kaffee, Reis oder Baumwolle – an.

Die Lösung beginnt bei uns selbst

Lebensmittel, die bei der Produktion einen hohen Wasserverbrauch aufweisen, sollten vermehrt in Ländern angebaut werden, die über ein entsprechend hohes Wasservorkommen verfügen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass große Wassermengen in Regionen mit knappen Wasserressourcen dauerhaft verloren gehen. Darauf haben wir Verbraucher auch einen Einfluss: Wenn wir unseren persönlichen Wasserfußabdruck reduzieren, indem wir Obst und Gemüse zum Beispiel saisonal und regional einkaufen. Der Anbau einer Tomate in den Niederlanden benötigt beispielsweise weitaus weniger Wasser als der in Marokko.

Jeglicher Konsum von uns sollte also bewusst sein und die Frage nach der Herkunft sowie der Herstellungsart in den Blick nehmen. In den klassischen Anbauländern – sei es für Lebensmittel oder Baumwolle – sind die Bewässerungsmethoden meist sehr ineffizient. Es macht da einen großen Unterschied, ob wir Konsumgüter aus Massenproduktionen oder fair betriebenen biologischen Anbauten kaufen.